和紙が彩る日本の伝統文化

和紙とお祭りのつながり

和紙の歴史と特徴

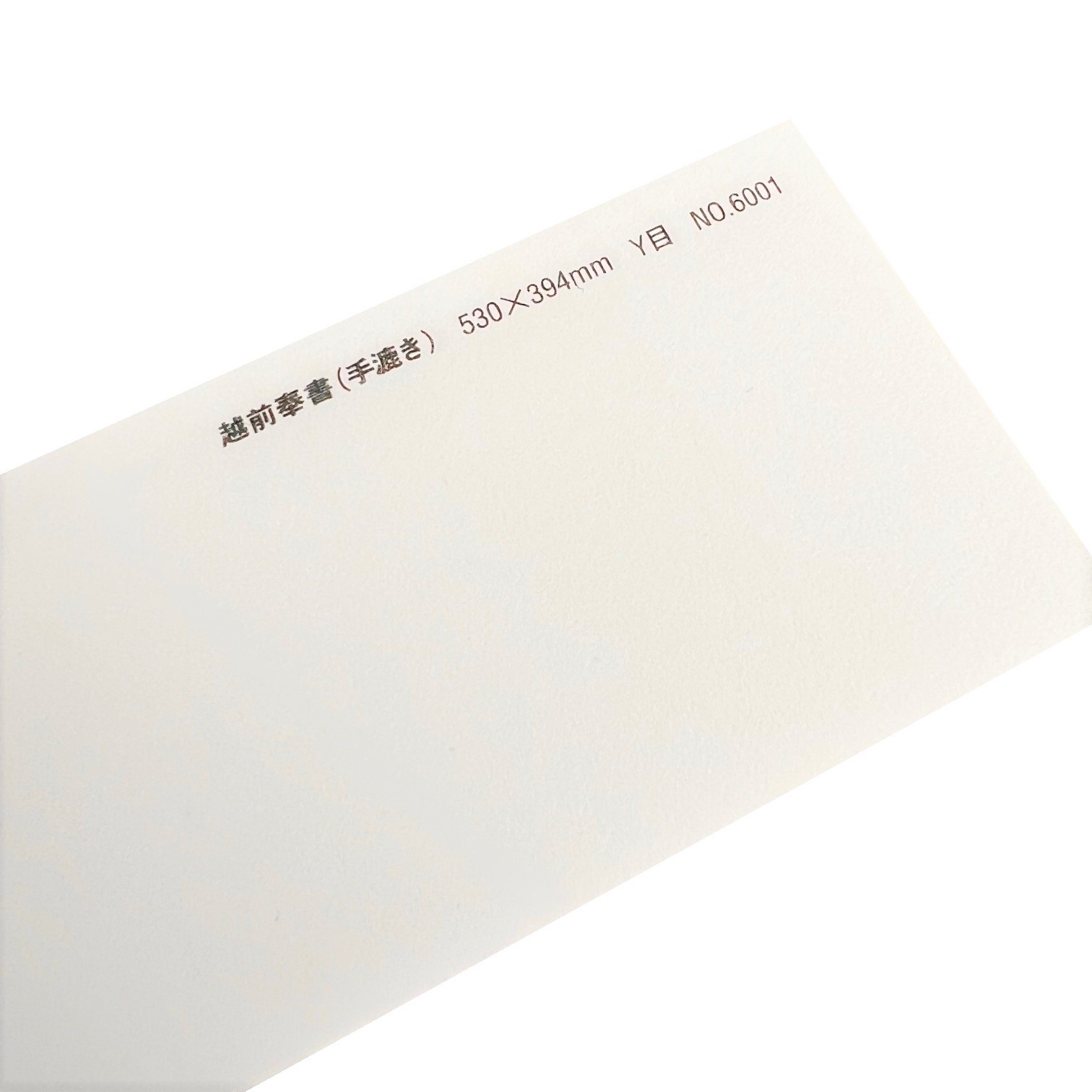

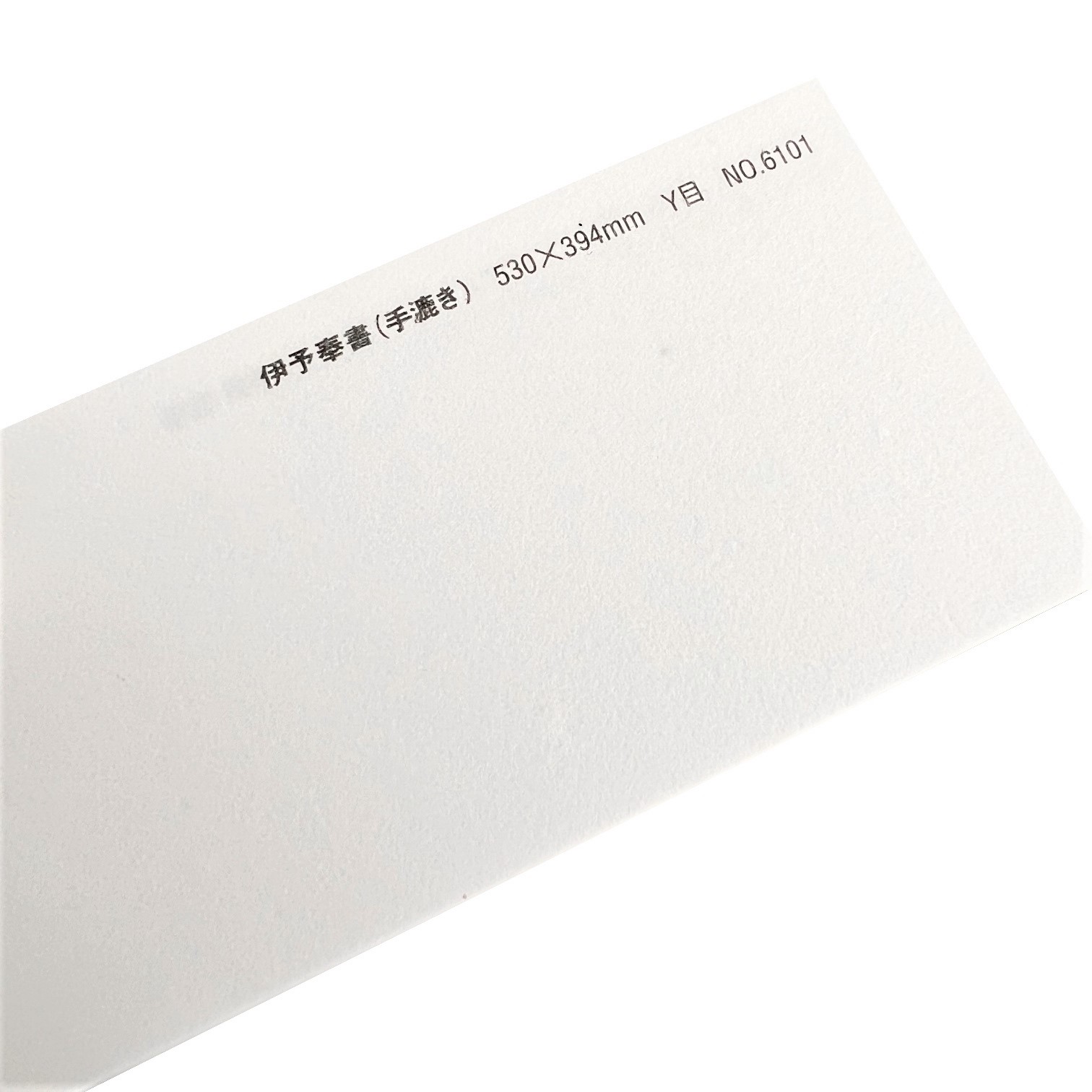

和紙は、日本で長い歴史を持つ伝統的な紙です。

その起源は奈良時代にさかのぼり、紙漉きの技術はその後も改良され続けました。

和紙の製造にはコウゾやミツマタなどの植物が使われ、その特有のしなやかさと強さは、祭りの装飾や日常生活において重宝されています。

お祭りにおける和紙の利用

和紙は単なる装飾素材としてだけでなく、地域の文化や神社の神様をを祀るものとしても重要です。

例えば、奉書紙という和紙で作られた飾り物や提灯、紙垂などは、神聖さや美しさを祭りに加えます。

和紙の提灯の風情

和紙の提灯はお祭りの象徴的なアイテムです。

日本全国で行われるお祭りでは、町中に提灯が吊り下げられ、その明かりがお祭りを盛り上げます。

特に、岐阜県の「高山祭」では、夜間に提灯で彩られた山車が街を練り歩き、訪れる人々を魅了するそうです。

また、慰霊の意味を持つお祭りでは灯篭流しも行われることがあります。

和紙の柔らかな光が、お祭りの夜を幻想的に包み込みます。

山車と和紙飾りの華やかさ

山車や神輿に使われる和紙の装飾は、職人の技が光る部分です。

和紙を使った彫刻的な飾りや豪華な模様は、各地の祭りで見られ、見る者を驚かせます。

これらの飾りは、地域ごとの伝統や歴史を反映しており、祭りの誇りとして大切にされています。

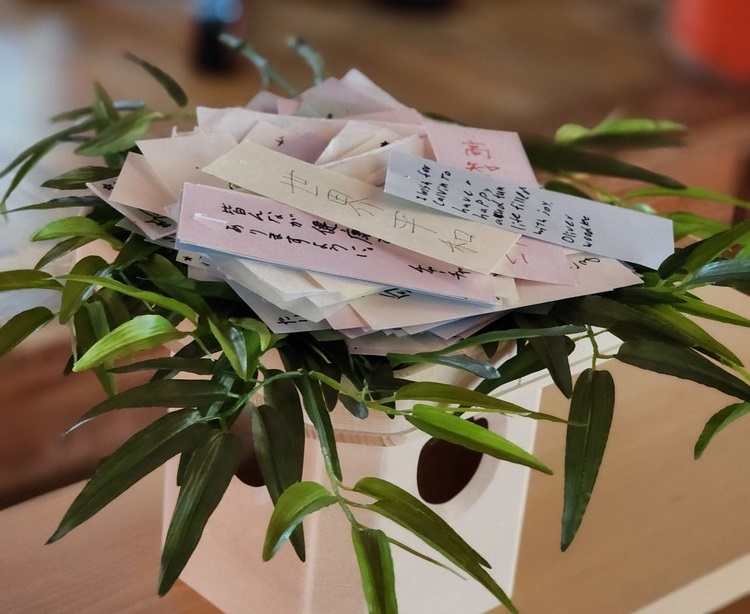

短冊に込める願い

お祭りの一環として、色紙や短冊に願い事を書く習慣があります。

色紙や短冊の表面は通常和紙で貼られていて、その上に筆で願い事が書かれます。

神社や寺に奉納された短冊は、神々への祈りや感謝の象徴となり、人々の願いが届くことを願って飾られます。

和紙の質感とその風合いが、書かれた願いに特別な意味を持たせているのではないでしょうか。

和紙の芸術性と環境への配慮

和紙の芸術的価値

和紙は、その独特な風合いと色合いから、お祭りだけでなく芸術作品としても高い評価を得ています。

和紙を使った折り紙や切り絵は、お祭りの際に展示されることもあり、その細やかな技術と美しさが人々を魅了します。

このような作品は、祭りの訪問者に日本の伝統文化を再確認させるとともに、地域の誇りとして紹介されています。

環境への配慮

多くの紙が祭りで使用されるため、環境への配慮も重要です。

祭り終了後の紙のリサイクル活動や再利用の取り組みは、地域社会で広く行われています。

特に、和紙は自然素材から作られているため、環境への負荷が少なく、持続可能な資源としての価値があります。

お祭りは、日本の豊かな文化と伝統を感じさせる素晴らしい機会です。

和紙という素材が持つ美しさとその多様な使い方は、祭りをより一層魅力的なものにしています。

お祭りに参加する際は、ぜひ紙の使われ方に注目し、その温かみと職人技に触れてみてください。

お祭りを通じて、日本の伝統を心ゆくまで楽しんでみましょう。