【結婚式・展示会に最適】自作の招待状でオリジナル感を演出!おすすめの用紙もご紹介

結婚式や展示会、各種パーティーなどのイベントでは、招待状が重要な役割を果たします。

ゲストに興味を持ってもらい、イベントに参加したいと思わせる魅力的な招待状を作りたいものです。

多くの印刷屋さんが招待状の制作を請け負っていますが、自作することで得られるメリットもたくさんあります。

今回は、招待状作りに人気の用紙の他、オリジナルの招待状を自作するメリットや作成方法などをご紹介します。

招待状に人気の用紙

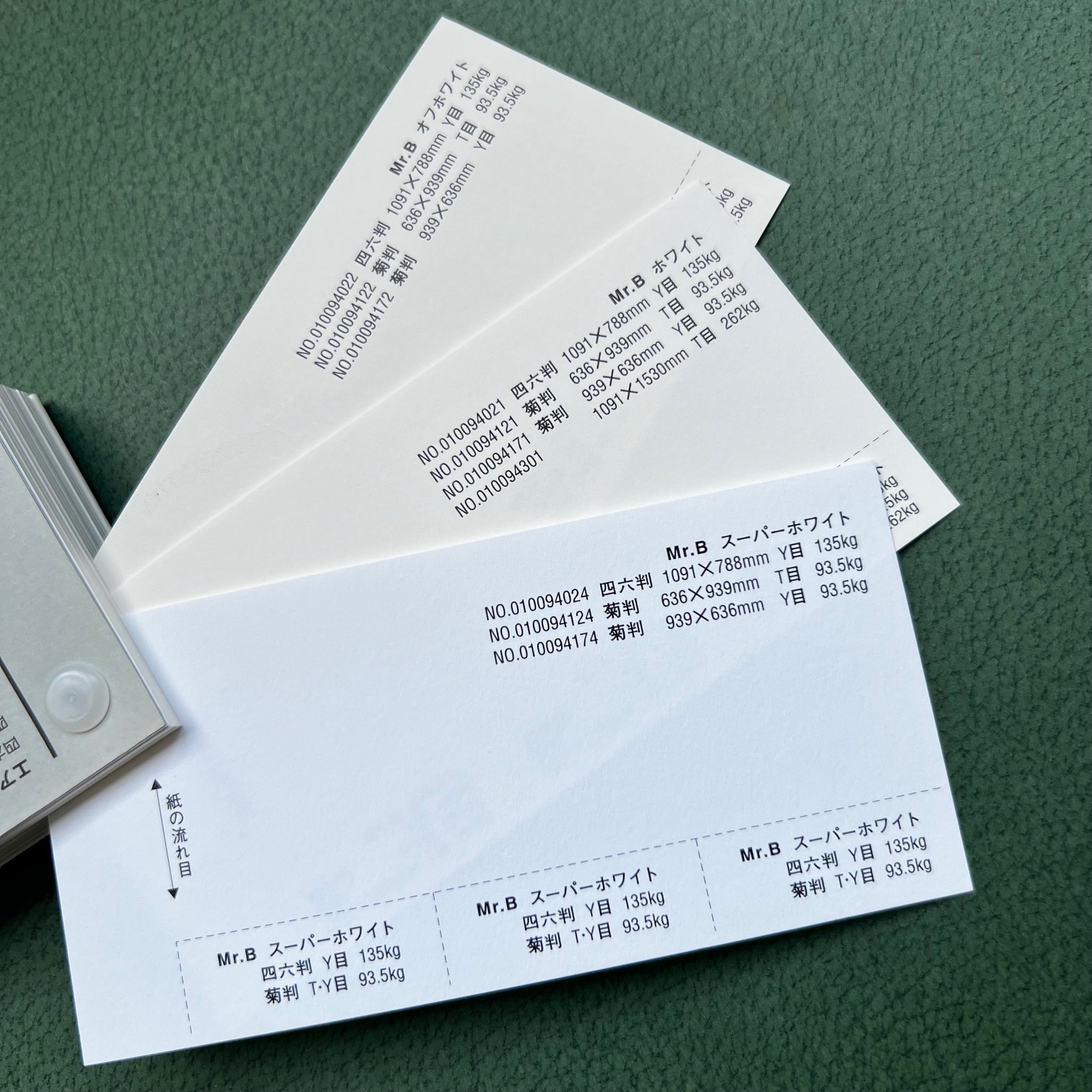

Mr.B

マット調の風合いながらも、印面にグロス感のある用紙

Mr.Bは、いわゆる画用紙に近いイメージの紙です。

手触りはしっかりしており、コシがあります。

高級感や特別感よりも、ゲストが気兼ねなく楽しめるカジュアルな結婚式をしたい方におすすめです。

オフホワイト、ホワイト、スーパーホワイトの順に明るくなっています。

マシュマロCoC

滑らかな白い紙の代表格

マシュマロCoCの最大の特徴は、滑らかさです。

指で触ると他の用紙とは違うつるつるすべる感覚があり、触り心地の良さが優れています。

また、CoCとはChain Of Custodyの略で、収穫された木材が加工され、流通してお客様の手元に届くまでしっかり管理されている、非常にエコロジーな紙です。

OKサンドカラー

結婚式の用途に人気

サンドセレモニーのように、砂は一度混ざると元通りにできないため、「結婚した2人がそれぞれ別の道を歩むことにはならない」、「1つの家族として暮らし続ける」といった意味があるため、結婚式の用途に人気があります。

サンドセレモニー自体は、色のついた砂を用いていたネイティブアメリカンの文化が由来といわれていて、最近の結婚式の演出に取り入れられています。

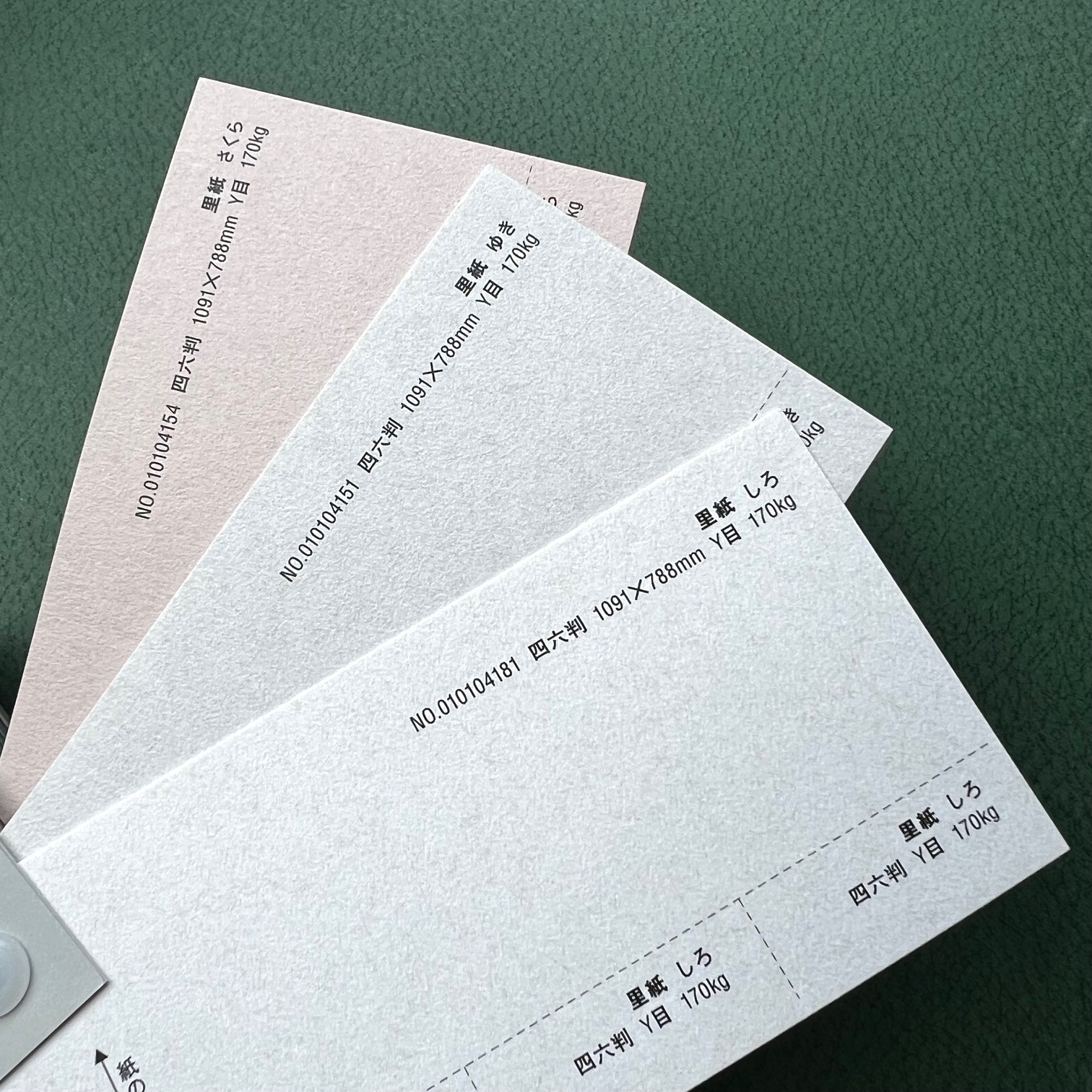

里紙

和風のイメージを演出

里紙は日本らしさが感じられる和風紙です。

和装のイベントや、和風の食事会などを行うときにぜひ利用してみてください。

温かみや優しさ、安らぎを感じられる風合いで、全50色はどれも四季折々の里山の風景を思い出させます。

使い勝手がよいのはしろやときですが、重厚感を出したい時にはぎんやねずみ、少しポップさを取り入れたい時はやまぶきやさくらがおすすめです。

自作招待状のメリット

1. コストの節約

結婚式の招待状を業者に依頼すると、1人あたり500~600円ほどの費用がかかります。

100人のゲストに送ると、50,000~60,000円もの出費になります。

しかし、自分で作ることで、1人あたり250円程度に抑えることが可能です。

2. オリジナリティの追求

業者に頼むと、用意されたデザインサンプルから選ぶ形になりますが、フォントやデザインの変更は難しい場合があります。

自作することで、自分の好みやゲストの趣向に合わせたデザインが可能です。

結果として、送る側も受け取る側も満足できる招待状が作れます。

3. 柔軟な修正が可能

試し刷りを行うことで、誤字脱字をすぐに修正できます。

業者に依頼した場合、印刷後に間違いが見つかった際には、再度全てをやり直す必要が生じることがありますが、自作ならその心配もありません。

4. 必要な分だけ作成できる

必要な時に、必要な枚数だけを作ることで、無駄な在庫を抱えることがありません。

さらに、一度作成したテンプレートを次回以降も活用できるため、効率的です。

招待状に必要な項目とイベント別の特徴

結婚式

結婚式の招待状には独自のルールがあります。「句読点を使わない」「忌み言葉を避ける」などの配慮が必要です。基本的な構成と記載事項は以下の通りです。

頭語(謹啓、拝啓)

時候の挨拶

本文(結婚式・披露宴への招待)

結語(謹白、敬具)

発送日

差出人の名前

日時、会場情報

出欠確認の期限

以下に、各項目について詳しく説明します。

1. 頭語(謹啓、拝啓)

頭語とは、招待状の冒頭に使われる挨拶の言葉です。

結婚式の招待状では、フォーマルな表現が求められるため、一般的に「謹啓」や「拝啓」といった敬語が用いられます。

これらは、受け取る側に対する敬意を示す言葉であり、礼儀を重んじる日本の文化が反映されています。

・謹啓:非常に丁寧で厳かな表現。特に格式の高い場面や、正式な招待状で用いられます。

・拝啓:一般的な敬語として広く使用されますが、結婚式ではより丁寧な「謹啓」が好まれることが多いです。

2. 時候の挨拶

時候の挨拶は、季節や時期に応じた挨拶文で、招待状の最初に記載します。

これは、日本独自の文化であり、四季折々の風情を大切にする心が反映されています。

招待状の受取人に対して、季節感や心遣いを伝える重要な要素です。

例:

| 春 | 春暖の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます |

| 夏 | 盛夏の候、皆様におかれましてはご健勝のことと存じます |

| 秋 | 秋涼の候、皆様にはご清栄のこととお慶び申し上げます |

| 冬 | 厳寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます |

3. 本文(結婚式・披露宴への招待)

本文では、結婚式や披露宴に対する正式な招待の意を表明します。

新郎新婦からゲストへの感謝や、結婚に至るまでの経緯、そして結婚式にご参加いただきたいというお願いの言葉が含まれます。

通常、以下のような構成で記載します。

・結婚の報告:例:「このたび私たちは結婚する運びとなりました」

・感謝の意:例:「これまで支えてくださった皆様に心から感謝申し上げます」

・招待のお願い:例:「つきましては、ささやかながら披露宴を催したく、ぜひご出席賜りたく存じます」

また、句読点は避けるのが一般的です。これは、点が「終止符」を連想させることや、途切れるイメージを避けるためです。

、(読点)は「1文字開ける」 (句点)は「改行する」ようにすると読みやすくはなります。

結婚式という「始まりの場」であることから、途切れることのないように願う意味が込められています。

4. 結語(謹白、敬具)

結語は、頭語に対応する形で使用され、招待状を締めくくる言葉です。頭語が「謹啓」であれば「謹白」、「拝啓」であれば「敬具」と記載します。

結語は、受け取る側に対する尊敬の念を表すとともに、丁寧に手紙を終えるための決まり文句です。

謹白:非常に丁寧で格式のある表現。正式な場での使用が一般的です。

敬具:日常的にも使われる結語で、相手に対する敬意を示します。

5. 発送日

発送日は、招待状が正式に送られた日付を示します。これは、相手に対して正式な通知を行ったという証拠にもなります。

通常、結婚式の招待状はイベントの約2ヶ月前に発送するのが一般的です。日付は和暦か西暦で記載し、和暦の場合は年号の元号を使います。

例:「令和六年八月吉日」

例:「2024年8月吉日」

「吉日」という表現は、日付を特定せず、縁起の良い日という意味を持たせるために使用されます。

6. 差出人の名前

差出人は、新郎新婦、またはその両親の名前を記載します。

日本の結婚式では、両親の名前で招待状を出すことが伝統的ですが、最近では新郎新婦自身が差出人になるケースも増えています。

親の名前で出す場合は、通常両家の父親の名前を並べて記載します。

例:「新郎〇〇の父 〇〇〇〇(名前)」

例:「新婦〇〇の父 〇〇〇〇(名前)」

7. 日時、会場情報

日時と会場情報は、招待状の中でも特に重要な部分です。

結婚式と披露宴の日時、場所、会場の名称、住所、アクセス方法などを明確に記載します。

特に遠方からのゲストに配慮し、地図やアクセスの詳細情報を添えると親切です。

・日時:年月日と時間を具体的に記載します。

「令和六年十月一日(日曜日) 午前十一時より」

・会場情報:会場名、住所、電話番号など。

「〇〇ホテル、東京都〇〇区〇〇町〇丁目、電話:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇」

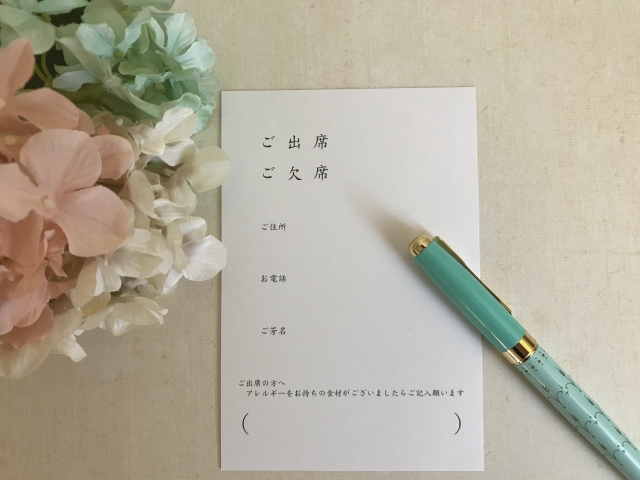

8. 出欠確認の期限

出欠確認の期限は、ゲストが参加するかどうかを知らせるための重要な日付です。

出欠返信の締切日を記載し、その期限までに返信をお願いすることで、準備をスムーズに進めることができます。

例:「ご出席の有無を〇月〇日までにご返信いただけますようお願い申し上げます。」

出欠確認の方法として、返信はがきやQRコードを用いたオンライン返信を選ぶこともできます。

返信用はがきを同封する場合は、返信期限を明記し、送りやすいように工夫します。

展示会や記念パーティー(創立記念や長寿祝い)

展示会や記念パーティー(創立記念や長寿祝い)など、各種イベントの招待状には、共通して以下の情報を記載する必要があります。

・日時:イベントの開催日と時間を明記。場所とアクセス方法:会場の所在地とアクセス手段を地図付きで案内。

・イベント内容:展示会なら展示内容やブースの場所、パーティーなら形式や招待客リストを記載。

・費用の有無:参加費や贈り物代などの詳細。

・出欠確認と問い合わせ先:出欠の返信方法と期限を記載し、問い合わせ先も明示。

これらの情報をしっかり伝えることで、参加者にとって分かりやすく、魅力的な招待状になります。

また、パーティーなどの招待状は本人宛と参加者宛の2種類を用意し、お祝いされる本人に間違えて会費などを記載した招待状を送らないよう注意しましょう。

招待状作成の流れ

出欠確認が必要な招待状は、イベント開催の2ヶ月前までに発送するのが理想です。

そのため、作成はイベントの3〜4ヶ月前から始めることをおすすめします。

1. 企画と準備

a. 目的と対象の確認

まず、招待状を送るイベントの目的や内容を明確にします。

次に、招待する対象者をリストアップし、全体の数を把握します。

これにより、招待状のデザインや内容を決定する際の指針ができます。

b. ゲストリストの作成

招待するゲストのリストを作成します。

リストには名前、住所、連絡先を記載し、誰に送るのかを確実に把握できるようにします。

2. デザインとレイアウト

a. 招待状のデザイン決定

イベントのテーマや雰囲気に合わせて招待状のデザインを決めます。

結婚式やフォーマルなパーティーならば、エレガントで上品なデザインが一般的です。

一方、カジュアルなイベントでは、より自由で遊び心のあるデザインを選ぶこともできます。

b. 用紙の選定

招待状に使用する用紙を選びます。

用紙の質感や厚さは、イベントのイメージを左右する重要な要素です。

結婚式などの特別なイベントには、高級感のある紙が好まれますが、印刷の際のインクの乗りやすさも確認しましょう。

c. レイアウトの作成

デザインが決まったら、招待状のレイアウトを決定します。

イラストレーターやフォトショップなどのソフトウェアを使って、文字や画像の配置を整えます。

無料のテンプレートを使用しても構いませんが、独自性を持たせるためにカスタマイズを行うとよいでしょう。

3. 文面の作成

a. 挨拶文の作成

招待状には、時候の挨拶やイベントへの招待の言葉を含む文章を記載します。

イベントの性格に応じて、フォーマルな表現やカジュアルな表現を使い分けましょう。

b. 必要事項の記載

イベントの日時、場所、参加費、ドレスコードなど、必要な情報を正確に記載します。

特に日時や場所の間違いがないよう、複数回の確認を行います。

c. 出欠確認のお願い

イベントに参加するかどうかを確認するための方法と、その期限を明記します。

返信用のはがきや、オンラインでの返信方法を記載しておくと便利です。

4. 印刷と仕上げ

a. 試し刷り

実際に印刷する前に、試し刷りを行います。

色味やレイアウトが想定通りであるか、文章に誤りがないかを確認します。

また、使用するプリンターとの相性もチェックします。

b. 印刷

試し刷りで問題がなければ、本格的な印刷に進みます。

招待状の枚数を必要分だけ印刷しますが、念のため予備も数枚用意しておくと安心です。

c. 封入と封印

印刷が終わったら、招待状を封筒に入れます。

封筒には、返信用はがきやイベントの詳細資料など、必要なものをすべて同封します。

封をする際には、シーリングワックスやステッカーを使って封印すると、より高級感が出ます。

5. 発送と追跡

a. 発送

招待状の発送は、イベントの2ヶ月前が目安です。

特に、遠方からのゲストや、招待客が多い場合は、早めの発送を心がけましょう。

発送時には、郵便局で記念切手や特別な切手を使うと、招待状に特別感をプラスできます。

b. 追跡とフォローアップ

発送後は、ゲストが招待状を受け取ったかどうかを確認し、必要に応じてフォローアップを行います。

返信が遅れている場合は、期限前に軽くリマインドの連絡をすると良いでしょう。

6. 管理と記録

a. 出欠の管理

ゲストからの返信を管理し、出席者リストを作成します。

このリストは、席次表の作成や当日の運営に必要です。

b. 記録の保存

招待状のデザインや文面、使用した用紙などの情報は、次回のイベントにも役立つため、記録として保存しておくと良いでしょう。

招待状作成は、単にイベントを告知するだけでなく、ゲストに特別感を伝える大切なステップです。

上記の手順をしっかりと踏んで、心に残る素敵な招待状を作り上げましょう。

どんなイベントでも、丁寧に作られた招待状は、ゲストにとってそのイベントへの期待感を高める大切な役割を果たします。